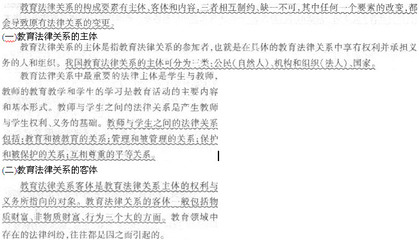

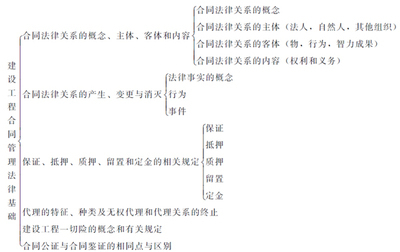

教育法律关系的主体和客体教育法律关系的主体是指教育法律关系的参与者,即在教育法律关系中享有权利或承担义务的人。教育法律关系的主体、客体和内容是什么?教育法律关系的主体是指教育法律关系的参与者,即在教育法律关系中享有权利或承担义务的人,教育法律关系的构成如下:教育法律关系包括:教育行政法律关系;教育经济和法律关系;教育民事法律关系。

1、教育法和教育政策有什么区别

1。教育法和教育政策有什么区别1。教育法与教育政策的区别在于:(1)制定主体不同。教育法规是国家权力机关和国家行政机关依照法定程序制定的;制定教育政策的既可以是政党组织,也可以是国家立法和行政机关。(2)执行方式不同。教育法规以国家强制力为后盾,任何组织和个人都必须遵守,不得违反;教育政策的实施方式主要依靠党政的力量或党的纪律,通过号召、宣传、教育、解释、动员等方式实施,强制力有限;(3)规范效果不是。

2、教育法律关系包括哪三种

包括公民、法人和国家。教育法律关系的主体是多种多样的,包括国家、教育行政机关及其工作人员、学校及其他教育机构、教职工、学生及其家长、用人单位、其他国家机关、企事业单位、社会团体、外国人和无国籍人。这些可以归纳为三种:一是公民(自然人);二、机构和组织(法人);第三是国家。(一)公民(自然人)公民包括两类:一类是中国公民,另一类是在中国境内居住或者经营的外国公民或者无国籍人。

外国人、无国籍人只能参加我国教育法律关系的一部分,其范围由我国法律和我国与其他国家签订的条约、国际公约规定。(2)机构和组织(法人)机构和组织主要包括两类:一类是国家机关,如权力机关、行政机关、司法机关等。,并且它们的特征具有权力特征。另一类是社会组织,包括政党、企事业单位和社会组织。这些组织参与了广泛的教育法律关系,无论是在教育民事法律关系还是教育行政法律关系中,它们都可以依法成为教育法律关系的主体。

3、 教育法律关系的客体具体指什么呢?比如学校与学生的法律关系中主体和…

第一个问题:教育法律关系是一个抽象的概念,客体是教育行政部门,如教委、教育局等。还有教育机构,比如学校、培训机构;还有一个就是教育受众,比如学生。第一个问题:法律关系的客体是法律关系主体的权利义务所指向的共同客体,主要有三种形式:①物,主要指物权客体,包括各种物资、财产、设施、场所、资金等。②教育行为,比如老师教育学生,学校根据校规对学生进行批评教育。

总之,法律关系的客体应具备三个特征:①必须是资源;②稀缺;③是可控的。第二个问题:从上面我说的可以知道,在教育关系中,老师和学生不是客体。那是什么?都是教育的主体(你可以自己去了解教育关系中主体的概念。)为了让你更好的理解对象的概念,我还以老师和学生为例:老师乱收费,侵犯学生财产权。

4、教育法律关系的主体、客体、内容是什么

教育法律关系的主体是指教育法律关系的参与者,即在教育法律关系中享有权利或承担义务的人。主要包括三类:一是公民(自然人);二、机构和组织(法人);第三是国家。教育法律关系的客体指教育法律关系主体的权利义务共同指向的客体。教育法律关系的客体是主体权利义务形成的基础。没有这个基础,权利和义务就无法产生。在教育法律关系中,权利主体所指向的客体与义务主体所指向的客体是一致的,即都指向同一客体。

教育法律关系的内容是指教育法律关系主体在依法建立的法律关系中享有的一定的权力和责任。它得到法律规范的确认和国家强制力的保障,是教育法律关系的基本要素。教育法律关系主体所享有的某种权力,是指教育法律规范可以做或不做某种行为,并可以据此要求他人做或不做某种行为的许可和保障,也称法定权利,由法律予以确认、设定和保护。

5、教育法律关系的构成

教育法律关系如下:教育法律关系包括:教育行政法律关系;教育经济和法律关系;教育民事法律关系。教育法律关系是指由教育法律规范确认和调整的教育关系主体之间的权利义务关系。它是教育法律规范在教育活动中的体现。它由三个要素组成,即主体、客体和内容。任何一种教育法律关系都是以相应的现有教育法律规范为基础的。教育法律规范只能在具体的教育法律关系中实现。

学术界对其性质有两种不同的看法。一种是将其归结为行政法律关系。法律关系的基本内容:在大陆法系国家,根据公法与私法的划分标准,有学者认为教育法体现了公众的利益,服务于公共福利,提出了“国民教育权”理论,将教育法归为公法,将其视为行政法的一个分支。1949年以前,我国大陆法系一直采用部门法的分类方法。中华人民共和国成立后,教育法一般被归为行政法。

6、教育法律关系的主体和客体

教育法律关系的主体是指教育法律关系的参与者,即在教育法律关系中享有权利或承担义务的人。教育法律关系的客体指教育法律关系主体的权利义务共同指向的客体。教育法律关系的客体是主体权利义务形成的基础。没有这个基础,权利和义务就无法产生。法律依据:《中华人民共和国教育法》第四条教育是社会主义现代化建设的基础,国家保障教育优先发展。

全社会都应该尊重教师。第五条教育必须为社会主义现代化建设服务,为人民服务,必须与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,第六条教育应当坚持德育为主,加强对受教育者的社会主义核心价值观教育,增强其社会责任感、创新精神和实践能力。国家对受教育者进行爱国主义、集体主义和中国特色社会主义教育,以及理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结教育。